新東京クリニック 感染防止対策業務指針

第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方

院内感染対策の目的は、患者のみならず、職員、訪問者など全ての人々へ感染症の危険を及ぼさない安全な医療環境を提供することである。院内で発生する感染症についての対策は、以下の基本的理念をもとに策定されること。

- 衛生的な院内療養環境を提供する

- 安全・先進・高品位な医療サービスを提供する

- 院内感染症発生を予防し、早期発見・早期対処に努める

- 伝播経路を早期に遮断する

- 適切な抗菌薬処方を推進する

- エビデンスと合理的な理論に基づいた適切な判断を推進する

- 医療関連感染症を原因分析し、職員教育へ反映する

- 院内の他の関連する委員会、および行政機関と緊密に連携する

- 手指衛生と標準予防策の徹底を行い、院内感染が発生しにくい環境にする

第2条 感染防止対策部門の設置及び院内感染管理者の配置

感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者を配置した上で、感染防止に係る日常業務を行う。

第3条 院内感染管理者の業務内容

院内感染管理者は以下の業務を行う。

- 1週間に1回、院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。

- 院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直しを行うとともに全職員へ周知する。

- 院内感染対策に関する資料を収集し、職員へ周知する。

- 職員研修を企画する(詳細は第6条参照)。

- 院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周知徹底を図る。

- 新東京病院又は松戸市医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに年2回以上参加する。

- 新東京病院又は松戸市医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練に年1回以上参加する。

第4条 感染症の発生状況の報告

下記に掲げる者を診断したときは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、省令で定める事項について保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る。

- 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん又は麻しん)又は新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)の患者及び新感染症に罹患していると疑われる者は、診断後、直ちに届け出る。

- 下記に掲げる厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む)は、診断後、7日以内に届け出る。

- アメーバ赤痢

- ウイルス性肝炎(E 型肝炎及び A 型肝炎を除く)

- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症

- 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)

- 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)

- クリプトスポリジウム症

- クロイツフェルト・ヤコブ病

- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

- 後天性免疫不全症候群

- ジアルジア症

- 侵襲性インフルエンザ菌感染症

- 侵襲性肺炎球菌感染症

- 水痘(患者が入院を要すると認められたものに限る)

- 先天性風しん症候群

- 梅毒

- 播種性クリプトコックス症

- 破傷風

- バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

- バンコマイシン耐性腸球菌感染症

- 百日咳

- 薬剤耐性アシネトバクター感染症

※ ②の「厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者」とは下記を指す。

- 後天性免疫不全症候群

- 梅毒

(編注)上記はすべての医師が届出を行う感染症である。指定医療機関で届出を行う感染症は省略した。

第5条 標準予防策及び感染経路別予防策

感染防止の基本として、例えば手袋・マスク・ガウン等の個人防護具を、感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法を正しく周知した上で、標準予防策(全ての患者に対して感染予防策のために行う予防策のことを指し、手洗い、手袋・マスクの着用等が含まれる)を実施するとともに、必要に応じて院内部門、対象患者、対象病原微生物等の特性に対応した感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策及び接触予防策)を実施する。また、易感染患者を防御する環境整備に努める。

第6条 職員研修

医療関連感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について職員に周知徹底を図ることで、職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行するうえで技能やチームの一員として意識の向上を図ることを目的に実施する。

- 研修は年に 2 回以上、全職員を対象に開催する

- 各部署の自主研修も積極的に支援する

- 就職時の初期研修など、必要に応じて適宜追加して行うこと

- 研修の実施内容(開催日時、出席者、研修項目)について記録・保存すること

第7条 院内感染発生時の対応

院内感染発生時は、感染患者の安全を第一に考慮し、適切な治療が受けられるように診療支援に努めること。また必要に応じて、関連する曝露者からの二次感染を予防、職員への感染症の伝播を予防するための適切な措置を講じなければならない。

- 臨床検査室からの報告、サーベイランスによりアウトブレイクが疑われた場合は、院内感染対策指針第 4 条に基づき、報告が行われること

- 院内感染症発生時は、院内の感染対策マニュアルに定めた各項に従い、標準予防策と適切な感染経路別予防策を実施すること

- 感染管理部門は、当該部署および関連する部署の職員に対して、感染対策についての必要な事項を確認し、適切な感染対策の実施が徹底されるように指導すること

- 患者および職員の安全に関連する場合には、再発防止策の立案に努めること

- 職員の健康に関連する場合には、職員の労働安全の向上、および職員から患者への交差感染の予防に努めること

- 上記の適切な感染対策を行ってもなお、感染症の制圧ができない場合、外来運用について、感染対策管理者は所長へ進言すること

- 上記(1)~(7)の適切な感染対策を行なっても、なお感染症の制圧ができない場合には、院外の専門家に適宜相談、あるいは支援を求めること

第8条 院内感染対策マニュアル

別紙、院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底など感染対策に常に努める。

第9条 患者への情報提供と説明

本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする。疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求める。

第 10 条 新型コロナウイルス感染症に対応した感染対策

上記に加え、新型コロナウイルス感染症に対応した感染対策のため、「新型コロナウイルス感染症に対応した院内感染対策」を実施する。

第 11 条 その他の医療機関内における院内感染対策の推進

- 院内療養環境の整備の推進を図ること

- 病院内の全ての手洗い設備に液体石鹸・ペーパータオル、必要に応じて速乾性手指消毒剤を設置すること

- 廃棄物は法令に従い、正しく適正に処理するよう対策を講じること

- 院内の衛生基準を維持し、環境を介した感染症の発生を防止すること

- 健康を害する恐れのある設備の不備は、速やかに整備されること

- 除菌工程を確実に実施し、医療物品を介した交差感染を防止すること

- 外来での一次洗浄は原則行わず、中央材料室による処理を推進すること

- 滅菌および消毒の保障を確実にするために、運転および検査記録を残すこと

- 感染管理室は、中央材料室担当者と除菌工程の確認を行い、適切に除菌がなされていることを確認すること

- 物品・器械の購入にあたっては、使用、除菌作業、保存・運搬の 3 つの工程が保障されるよう過不足ない数量を購入し、欠品時は速やかに補充されること

- 院内が統一した感染対策レベルを実践できること

- 全部署の感染対策レベルの不均衡を是正すること

- 感染管理室は抗菌薬の適正処方を推進すること

- 起炎菌別抗菌薬マニュアル整備をすること

- 適正使用についての監査とフィードバックを実施すること

- マニュアルは、感染率の変化に従い、適宜更新すること

- 患者、職員、訪問者に対する感染対策の指導と実施を推進すること

- 基本的な感染対策についての案内や掲示を適切に行なうこと

- 医療従事者の職業感染を予防すること

- B 型肝炎、インフルエンザについてワクチン接種の機会を設けること

- 麻疹、水痘、風疹、流行性耳下腺炎については入職時に抗体陽性を把握し、抗体陰性者ならび陽性者には禁忌でない限りワクチンを接種するように指導すること

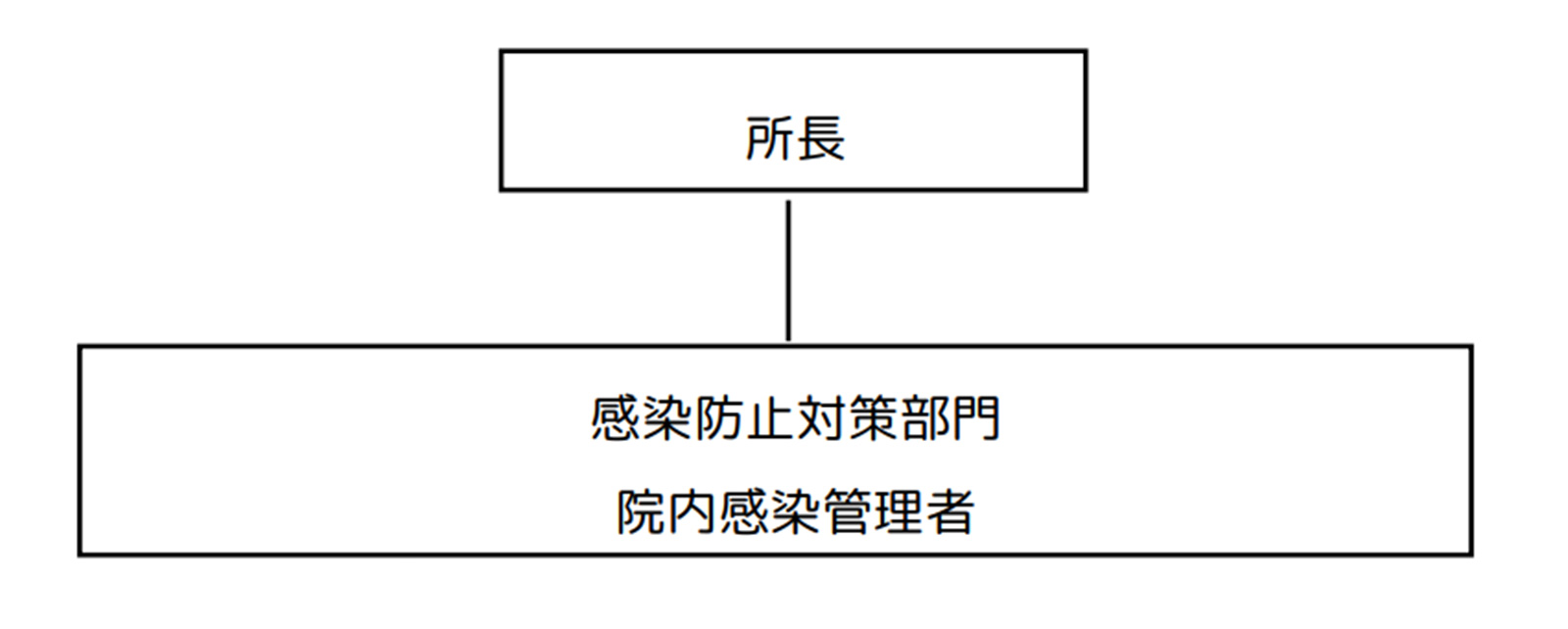

第 12 条 感染防止対策部門の組織配置

以下の通りとする。

平成26年4月1日制定

平成26年9月1日改定

平成27年9月9日改定

平成29年2月27日改定

令和2年4月1日改定

令和3年4月1日改定

令和4年4月1日改定